はじめに

疼痛治療はご存知のように混迷している。成長痛、肩こり、慢性の頭痛、自律神経失調症様不定愁訴、むちうち、激しい生理痛、三叉神経痛、四肢の漠然とした強い痛み、高齢者の様々な痛み…などなど、医者が治せないものがあまりにも多く、しばしば医療現場でトラブルが起こっている。痛みが強いのに医者がそれを治せないのだから患者は怒る。だから外来で医師と患者は言い争いをしている。誠意をもってこの現状を分析すればそれは「疼痛の解明に医療の進歩が追い付いていない」ことに気づく。そして誠意を持って疼痛を深く研究しようとすればするほど、疼痛に関する様々な論文が、「的を射ていない」ことがわかり理論の迷宮の奥深くにはまりこんでしまう。断わっておくが私は臨床家であり、基礎医学の研究者ではない。なぜ、「臨床」を大前提に出すのかというと、私がこれから述べようとしている理論は、その目的が非常に明快であるからだ。決して疼痛の仕組みを解明するなどという大それたことをしようとしているのではなく、「どうすれば苦痛を除去できるか?」という治療を目的にしているからである。治療というからには痛みを一時的に鎮めるのではなく根本原因を治して痛みとは無縁にするという意味である。

私は疼痛に対し、神経生理学的に、薬学的に、整形外科的に、ペインクリニック的にそれぞれの視点から痛みについて考察してみた。するとわかったことは、この4つの視点のどれも油と水の関係であって、協力し合うことがとても難しいということ。それぞれが独自の理論と考え方を持っており、つきつめると互いに意識の奥の方では見下し合っていることもわかった。

基礎医学である神経生理学は治療にはほとんど興味を持たない。よって「このような治療で痛みが取り除けるから痛みの原因はここにある」というような疼痛原理の解釈方法を信じないし興味を示さないばかりか小ばかにさえしている。彼らの学問は「この神経を切断すれば、ここが痛むから原因はこの神経にある」というようなデジタル的な破壊の医学になりがちである。破壊はとても単純明快であるから基礎医学者は好んで破壊実験をする。しかし、ラジオを破壊して音がならなくなったからといって、音のならない理由を探るということは絶対にできない。それほど単純ではないからだ。単純ではないのに単純化するので理論が臨床家の意見と対立する。

薬学は症状を一時的に止めることに興味を示すが治療を目的にしていない。よって疼痛を伝達させる化学物質の拮抗薬にばかり興味を示す。「神経が損傷を起こしているから、神経の損傷を修復させる薬を開発し局所に注射して痛みを根本から治す」なんてことは天地がひっくりかえっても薬学ではあり得ない。あくまで全身投薬。治療にはほど遠い。

整形外科では物理的(形態学的な)な神経圧迫の解除ばかりを考えるため「物理的な圧迫が存在しない疼痛」に興味を示さないばかりか、それらを否定してかかる。つまりMRIなどの画像で以上がなければ、すぐさま否定し、痛みの理由を心因性としてしまう。よって成長痛、慢性の頭痛、自律神経失調症状、肩こりなどの根本治療に不得手ときている。

ペインクリニックはおそらくすべての疼痛に関して広く最大の治療力を持つが、逆に物理的な原因の除去、予防、姿勢や生活習慣から痛みを治す、ということに興味を示さない。原因を治すのではなく、痛みをとることを専門とする。すなわち痛みの真の原因を追及して真の原因を発見しようという姿勢がもっとも乏しい。

さらに痛みを複雑化しているのは耳鼻科、婦人科、脳外科などの外科医たちである。痛みの原因はそもそも一つではないことが多いにもかかわらず、たとえば耳鼻科は顔面痛の原因を副鼻腔炎であると決め付けて副鼻腔炎の手術をしてしまう。しかし、真の原因が三叉神経痛にあるため、手術後も治らないというようなことがしばしば起こる。痛みを研究していない外科医たちが安易に手術を施して、そして治せないのである。これらのかみ合わない疼痛学のため、患者はどこに疼痛治療を頼ればいいのか迷う。いや、迷っているのは患者だけではなく、疼痛学自体が混迷している。

最近私は生まれもった骨格が劣っているために疼痛が起こりやすい児童が大勢いることに気づき、骨格の研究をしはじめたが、この分野はアメリカのカイロプラクターが第一人者である。が、彼らの骨格研究は重箱の隅をつついてばかりいて、全体を見ていない、とうよりも見ることができない。なぜなら全体を通した臨床データを採ろうにもx線検査機器を持ちえないからだ。だから彼らは健常人をお手本にして骨格の良し悪しを語るが、健常人をしっかりデータ抽出できていないので、骨格の先天異常があることに対し知識が欠けている(正常と思っている人が多少の奇形を持っているという場合があるのだが、それを見つけ出すことができない)。 しかし、一方で彼らはどこの医者にかかっても治らなかった難病を徒手療法で治してしまうこともある。一人でも治った者がいるとそれを誰にでも通用するものだと吹聴し、理論構築もないまま大勢にその方法を試す傾向がある。これで治る者もいるが被害者もしばしば出る。それでも手術されて治らないよりはましであるが。

私が敢えて臨床疼痛という言葉を新たに用いたのは、これらのマイナーな学問たちを統合した痛みの考え方が、疼痛治療に必要と感じたからである。痛みを止めるための疼痛学ではなく痛みの根源から治療してしまう臨床疼痛学へと駒を進める必要がある。さて、再び断わっておくが、臨床疼痛は治療を目的としているため、原理の究明やエビデンスの提示に関しては信用度が低下する。つまり医学論文としての価値は高くない。それでも誠意をもって患者の苦痛を少しでも取り除いてあげたいという熱意のある方のみ本論文の考え方を取り入れていだければと思う。

非侵害受容器性疼痛の研究

痛みにはこれまで「侵害受容性疼痛」という考え方が幅を利かせてきた。侵害受容器にある閾値以上の刺激が加わると痛みが発生するという古典的な考え方である。しかし、臨床的には刺激やストレスが全くなくても痛みが持続したり、閾値以下の刺激で痛みを感じたり、気温や湿度の変化で痛みが起こるなど、侵害受容性の疼痛と言えない痛みがあることがわかってきた。これらを非侵害受容器性疼痛と呼ぶことにする。非侵害受容器性疼痛には化学物質の貯留で起こる痛み、疼痛回路のショートカット、疼痛抑制→疼痛促進への回路切り替え、末梢神経を逆行性に伝わる反射による痛み、などがあるが(心因性のものも含める)、これらは現医学ではまるで存在しない痛みかのような疎外された扱いを受け、まじめに研究している臨床医学者は皆無に等しい。そこで臨床疼痛ではおもに非侵害受容性疼痛を研究していく。侵害受容性疼痛と非侵害受容性疼痛

まず一般的に侵害受容性疼痛とは末梢神経の侵害受容器の閾値を越えた圧・温度・phが加わることで生じる疼痛という認識でよいと思われているが、疼痛の様々な伝達方法が解明されていくうちに、この侵害受容器性疼痛の定義が理屈に合わなくなってきた。例えば疼痛メディエーター(化学物質)による痛みはどう分類するのか?という疑問が起こる。仮に疼痛メディエーターを侵害であると定義する。しかしながら末梢神経は軸策反射などのシステムを用いて、全く侵害されていない個所に疼痛メディエーターを分泌させることもわかってきている。つまり、侵害されていない部位に痛みと炎症が起こるわけで、これを侵害受容器性疼痛というのは理屈に合わない。また、侵害性のない触覚、圧覚などの求心性シグナルが痛覚を発生させる仕組みが解明されてきている現在、侵害と非侵害の明瞭な境界線がない(どの程度の圧や温度、phを侵害ととるのかの境界がない)。組織学的には侵害受容器には圧や温度などの閾値は存在するであろうが、臨床的にそれらの域値と疼痛の関係に相関がないので意味をなさない。よって侵害受容器性疼痛という言葉を用いないという徹底した態度をとること以外に疼痛研究を進める方法がないと思われる。早い話が単純ではなく複雑なのである。

臨床的に意味をなす疼痛の概念は感作性疼痛と非感作性疼痛であると提唱する。この二つの言葉には臨床的に厳格な意味がある。それは健常か?病的(異常)か?を真っ二つに分けることである。末梢に疼痛メディエーターが分泌されていると、明らかに物理刺激に対する痛覚閾値が下がる(少しの刺激で痛みを感じる)。が、これは末梢が感作されている。その感作の原因が阻血であろうと、軸策反射であろうと病的(異常)であることに変わりはない。臨床的に重要なのは感作されているという事実であり、感作を除去すれば痛みは消失する。よって疼痛治療という概念からは感作と非感作に分けることがもっとものぞましい。「感作」という単語の使い方がおかしいと私を批判するものが出てきそうだが無視する。

感作性疼痛の定義

通常の疼痛閾値以下の刺激で現れる痛みを総称して感作性疼痛ということにする。厳密に定義したいが、痛みの全貌が解明されていないのに、厳密な定義を作ることは真実ではない。よって上記のようなあいまいな言い方をとりあえずの定義とする。刺激にはいろいろあり、気温、気圧の変化、気分の変化も刺激の一種である。感作性疼痛の存在を「病態」としてとらえることで、今まで「精神異常」「不定愁訴」とされていた分野の様々な痛みでさえ解明すること、理解することができるようになる。この概念が臨床疼痛の基本である。たとえば、打撲した場所は数分後には疼痛メディエーターが分泌され、そこを少し触っただけでも痛みが走るようになる。これは感作の状態であり感作性疼痛である。これと同様に不安を感じている時は軽く捻った足首でさえ強い痛みとして感じられる。これも感作の一つの状態である。異なるのは感作の起こっている場所が、より中枢であるというだけである。また、人間は少しぶつけただけの指の痛みでさえ、「痛い痛い」と念じていれば、そこに疼痛メディエーターを健常時よりも多く出現させることも可能である。そこに恨みが存在していれば、慢性的な痛みにすることもできる。それらは決して精神異常ではない。誰にでも普通に起こる病態である。念じるということで意図的にも痛みは作り出せる。それは超能力でも悪魔の仕業でもない。過去には「悪魔の仕業である」と誤解されたことがしばしばあったと思われる.

また、たとえば膝痛などがある方の足はない方の足よりも膝への関節内注射の針を刺した時の痛みが強い。これは痛みのある足が感作されているから起こる現象である。このような種々の「疼痛閾値以下の刺激で現れる痛み」または「少しの疼痛を強い疼痛と受け取る仕組み」を総称して感作性疼痛と扱うことにする。これらの知識が一般的な知識として普及すれば疼痛学は少しは理論整然となる。が、ひとまずそんなことはどうでもよい。

末梢感作性疼痛

筋肉・靭帯・関節などの組織損傷により局所に疼痛メディエーターが分泌されて痛覚閾値が低下している状態を末梢感作と定義する。疼痛メディエーターが存在していれば、触らなくとも痛い。脈拍が刺激となってずきずき痛む。このとき普段は感じることがない脈拍を疼痛メディエーターが侵害受容器を反応させて域値を低下させ、痛みを感じ取る仕組みが作動している。しかし、末梢に疼痛メディエータが出現する原因には局所へのストレス以外にもあることを認識しておかなければならない。軸策反射や根反射、関連痛などである。これらの言葉の定義がはっきりしていないために疼痛の理論はぐたぐたになっている(この話は中枢感作の項目で詳しく述べる)。ここでいいたいことは「末梢に疼痛メディエーターが分泌されている状態を末梢感作と言ってはいけない」ということである。「なぜメディエーターが末梢に分泌されているのか?」の原因で末梢性か中枢性か?を決めなければ、診断学ではない。たとえば、軸策反射ではストレス(受傷)場所と異なる場所の同神経支配領域に疼痛メディエーターが出現する。これを末梢性感作と言ってはいけない。軸策反射は健常人に起こるものでは決してないと思われる。反射を起こしている神経に何らかの非常事態が起こっているから軸策反射が起こると考える。その非常事態は末梢に起こっているものではないのだから末梢感作と呼んではいけないという私独自の考え方である。臨床家はその非常事態の根本原因をさぐり、治療する。よって原因によって痛みの種別を区分しなければならない。ここが基礎医学の疼痛学と臨床疼痛学の違いである。基礎医学者はメディエーターの研究、軸策反射の研究…と個別にそれらを探る。しかし、それらがなぜ起こっているのか?の原因には全く興味を示さない。臨床家にとっては痛みの仕組みよりも原因こそ全てである。

中枢感作の定義

現医学では中枢感作の定義はないに等しい。こう述べると神経生理学者に叱責されそうだが、中枢感作の実態の一部しか判明していない現在ではそういわざるを得ないのだ。まず、感作の定義であるが、感作の状態とは健常時には不快と感じない刺激で不快と感じる神経刺激伝達の回路がどこかに出来上がっている状態とする。例えば寒い時には冷たい水は不快であるが、真夏であれば冷水を快と感じる。これは冬には神経刺激伝達系に冷たさに対する感作が起こっていると定義する。こういった深い考え方がない者たちに中枢感作の定義を作らせてはいけない。恋人に触られるのは快であるが、ストーカーに触られると不快になるのも、ストーカとの遭遇が感作を起こしているからである。そういう広義の意味から痛覚感作という言葉の定義がうまれる。

つまり痛覚感作とは通常では痛みとは感じられない種々の刺激、たとえば光刺激、音刺激、振動刺激、圧刺激、温度刺激、湿度刺激などを苦痛と感じてしまう回路が神経刺激伝達系に出来上がっている状態を言う。これが真の痛覚感作のとらえ方である。その原因が中枢にある場合を中枢感作というが、実際のところここには大きな誤解が生じやすい。なぜなら、通常、末梢と中枢という言葉は末梢神経を末梢、それよりも中枢に存在する神経を中枢とよんでいるからだ。しかしながら、実際は末梢神経の細胞核の集合体である後根神経節レベルで感作がしばしば起こることが判明してきている。後根神経節は末梢神経であるからして、すでに末梢神経レベルで中枢感作が起こっている。

つまり末梢神経の後根神経節は末梢ではなく中枢である。という新たな概念が必要なのだ。既知ではあるが、交感神経は後根神経節に軸策発芽を起こし、末梢神経と後根神経節でシナプスを形成するようだ。これが交感神経系由来の痛みであると考えられ、ペインクリニックでは交感神経節ブロックがしばしば行われているのはこのためだ(私は血行増進のために交感神経節ブロックを行っている)。冷えると痛いのは交感神経系の刺激伝達が痛覚へとポイント切り替えが起こるためであろう(ただし、後根神経節にシナプスが存在する仮説はまだまだ現医学では解明されるに至っていない)。このような現象は中枢感作のシステムそのものであり、すでに末梢神経のレベルで起こっている。だから中枢とは末梢神経を含めなければならない(新たな概念)。よって中枢感作とは、神経に起因する閾値の低下、および快・不快の切り替えが起こっている状態と定義し、末梢感作とは神経以外に起因する閾値の低下が起こっている状態と定義することが望ましい(快・不快の切り替えはシナプス以外では起こらない)。

- 末梢感作:神経以外の組織損傷による局所の炎症が引き起こす侵害受容器の興奮システム

- 中枢感作:神経組織の損傷や感情による閾値低下、および快不快切り替えのシステム

ようこそ中枢感作の世界へ

私たちが日常的に感じている病的な不快な感覚をこれまでの医学は理論づけさえできないでいた。たとえば人の話し声が大騒音として聞こえる。わずかな光や音に反応して一睡もできない頑固な不眠症。からだを少し傾けるだけで世界が回るようなめまいがする。嫌いな人に触られると蕁麻疹ができる…などなど、医学で全く解明できなかったことが中枢感作の概念を取り入れることで解明に大きな前進となる。神経が感作されていると神経刺激伝導系の様々なシグナルを増幅して苦痛にさせる回路が作動するというシステム。それは痛みに限らず、すべての刺激において共通しているという幅広い考察力が医学の進歩に貢献する。私は現在不眠治療に取り組んでいる。私はすでに、がんこな不眠=網様体賦活系の中枢感作という仮説を立て、中枢感作を取り除くための神経ブロックで多くの人を快眠へと導いている。治療には頚部交感神経節ブロックを用いている。すべての刺激は網様体賦活系へと送られ、脳神経を興奮させ我々は覚醒している。中枢感作が起こっていれば、当然ながら眠れなくなる。よって中枢感作を離脱させるためにブロックを行い、不眠を完治させることを開始し始めた。まだ、治療開始間もないが、すでに数十名に効果が発現し、無効例は少ない。

自律神経失調症、更年期症状、耳鳴り、めまいなども中枢感作の一部であると仮定し、治療を開始しているが、成果は確実に上がっている。症例が集まり次第報告する(ブログに少しずつ症例報告している)。もちろん、中枢感作のシステム自体を信じない医師、信じない患者が大部分であることは認識している。それは個人の自由なので私の関知するところではない。ただ、今まで治せなかったものを治せる医師が存在し、そして万一、そうした病気に自分がかかったとしたら「治してほしいか、そのままでよいか?」考えてみればよい。中枢感作の理論などどうでもよいことである。治してもらえるなら治療しに来るだろう。

中枢感作はなぜ起こるか

ここは簡単に概念を説明する。組織の損傷に警報をならし、そのシグナルを脳に伝えるのは求心性神経の役割だ。では警報を伝える神経自体が損傷したらその警報をどうやって脳に伝えるのか? CIAのアメリカドラマではないが、警報器の電線を切った場合に、切ったことを知らせる仕組みがあれば悪党の侵入を防ぐことができる。さて神経自体に侵害受容器(警報器)はついていない。というより長い神経全長に渡り、警報器を設置するわけにはいかない。設置するにもそこまでの場所のゆとりがない。しかしながら神経が損傷した時には末梢の組織よりも重大な警告を脳に送らなければ、生体は命を維持できない。脊椎動物は脊髄を通して様々な信号のやりとりを行うが、脊髄が損傷された場合は生命を脅かす。しかし神経が損傷されると痛みの信号さえも途絶する。そんなことは医学を勉強していない人にも誰にでも理解できる。神経が損傷すれば痛み信号も送れなくなる。そうした場合には他の様々な体のあちこちから来る信号を痛み信号に変換して脳に送ってやろうとするのが普通である。それこそ、音刺激、光刺激、におい刺激、触覚、冷覚、位置覚など、あらゆる信号をポイント切り替えして、脳に痛覚をはじめとする不快な信号として送ってあげなければない。そして、今以上に神経を傷つけないように体動や意欲を減退させてやらなければならない。そのシステムは通常の侵害受容器を介するシグナルでは不十分である。なぜなら侵害受容器の経路が神経損傷によって壊れているのだから。ならば、生き残っている神経経路の路線を使って痛み刺激を脳に送るシステムが作られなければならない。この仕組みが中枢感作の正体と言える。中枢感作のシステムは何重にもはりめぐらされており、もはや人間の叡知は通用しないほどに複雑である。複雑でわからないから「そんなものは存在しない」とし、患者の不定愁訴を精神異常扱いするのは間違いである。わからないから挑む。それが医の道、誠意というものだろう。誠意のない医者が多すぎる。

神経損傷とタイムラグ

神経自体には侵害受容器が存在しない。だが後根神経節や脊髄の後角には侵害受容器が存在する。ここが物理的な力に直撃されれば痛みは即時、脳に伝わる。だが、それ以外の損傷では警報信号(痛み信号)が脳に届くまでに時間差がある。例えば末梢神経の走行途中の損傷、馬尾での損傷、脊髄の縦方向への走行途中の損傷などの場合、損傷情報は即時には脳に伝えることができない。これは脊椎動物にとっての一つの弱点、短所である。もっとも重要な組織である神経が脊椎内で損傷しても、その信号が発せられるまでに時間差があるので、脊髄にとって傷つくような動作をしてもその場では認識できないのである。怪我をした後、半日くらい経ってから痛みが出現するのは、損傷から中枢感作システム構築までの時間差のせいだと私は考えている。タイムラグがあるおかげで、人は脊髄に対し、損傷する動作をとっても、そのときはわからないということが起こる。それはたとえば立位の姿勢、座位の姿勢、前傾姿勢、ねぞうの悪さなどで著明になる。寝ている間に枕が高すぎるせいで頚髄が損傷を起こしていても、その痛みが出るのは4~5時間後であったりするわけである。自動車事故の際のむちうち症などはタイムラグの典型である。受傷時に脊椎の過屈曲が起こるが、神経が脊髄内で軽微な損傷を起こしていても、その場では痛みを感じない。数日経って中枢感作が起こり激しい肩こりに悩まされる。しかし、そうした時間差は医師にも理解されないため精神異常者扱い、または慰謝料欲しさの芝居と思われる。困ったものだ。神経自体には侵害受容器がないので、痛みが脳に到達するためには中枢感作を介さなければならず、その感作システムの構築に時間がかかることは普通に考えればわかりそうなものである。

感作システムの解明は発展途上

神経が損傷後に疼痛メディエーターが軸策内を輸送されて中枢のシナプスへと送られることは少しずつわかってきたが、まだまだ解明には時間がかかる。もちろん、軸策が損傷されていたとしても、他の経路を使って損傷情報は絶対に中枢におくられる。この辺の話は解明にはまだまだ時間がかかる。しかもこのような基礎医学的な知見は臨床医の教科書に掲載されるまでに10年以上かかる。よって臨床医は感作のシステムなど知るよしもない。知らない状態で治療をしているということを一般の人は知っておくべきである。感作のシステムなど、普通の医師にとってはおとぎ話にしかならない。侵害受容器のない場所での神経損傷

脊髄自体には瞬時に反応する侵害受容器が存在していない。よって脊髄は圧迫されても痛みを感じない。それが証拠に「脊髄が痛い」という感覚を誰か今まで感じた者がいるだろうか? 脊椎は痛みを感じるが脊髄が痛いとは感じたことがないだろう。ただし、脊髄が軽微な損傷を起こせば、中枢感作が発動し、損傷部位の近傍から分岐している末梢神経領域に拡張性の強い痛みが生じるだろうことは予測がつく。だが、この辺の話はさらにブラックボックスである。今の段階では予測でしかない。後根神経節には侵害受容器があるので物理的な外力を加えれば即時に痛みが脳に伝わる。だが侵害受容器がどこにどのように働いているのか?まだまだ不明。Dogiel cellなる介在細胞が後根神経節には存在することはわかっているが、役割も不明。単なる幹細胞かもしれない。不明だらけであるが、ほぼ臨床的な事実として、後根神経節を物理的に刺激すれば痛みが瞬時に脳に伝わる。それ以外の場所は損傷しても即時に痛みは脳に伝わらない。私は笑い話として受け止めているが、整形外科学会では馬尾神経が損傷を受けると、そこから発火して痛みが起こるというとんでもない理論(異所発火説)を提唱している者がいる。はっきり言うが痛みのシステムはそんな単純ではない。神経自体が損傷すると発火して警告を発するのであれば、中枢感作のシステムなど不要であろう。それに発火し続けるにはエネルギーが必要だ。そのエネルギーの供給路も神経が損傷すれば断たれるのである。どうやって発火を続けるというのだろう。もちろん発火現象が絶対ないとは言わないが、そんな魔法のような話を本当にみんな信じているのだろうか? そんな話があったらいいね、起こればラッキーとしかいいようがない(詳しくはこちら)。

侵害受容器がないところでは損傷閾値がわからない

例えば腓骨神経の走行途中には侵害受容器がないため圧迫しても痛みを感じない。よって腓骨頭の部分が布団で圧迫されても気づかず、知らないうちに腓骨神経麻痺となってしまうことはしばしばある。我々は皮膚をどのくらい圧迫されれば痛みを感じるという情報をもとに、強い圧迫を避けることができている。そうやって外傷から身を守っている。しかし腓骨神経のように、侵害受容器がない部分の圧迫では痛みを感じないために「どの程度の圧迫をどのくらいの時間行えば神経が損傷するか?」ということを認識することはできない。よって知らないうちに損傷をおこしている。先ほど述べたような発火説が日常的に存在するなら、腓骨神経麻痺などは起こらず、腓骨神経から発火して痛みが来るだろう。同様の経験は尺骨神経麻痺、撓骨神経麻痺でも起こる。ただし、慢性的に圧迫が起こると中枢感作のシステムができあがり、侵害受容器のない部分の圧迫でも痛みを感じるようになる。それは手根管症候群などでよく知られた事実である。ここでいいたいことは、「侵害受容器がないところでは損傷閾値がわからないので自覚しえない」ということ。その最たる部分は脊椎の中である。脊髄では張力が最大の弱点となる

脊椎動物全体に言えることであるが、脊椎は屈曲することで張力を受ける。よって脊椎動物の脊椎は屈曲時に張力を受けないような構造をとっている(「脊椎の基本」を参照のこと)。しかし、その構造が生まれつき崩れている人が少なくない(「腰椎の破格」を参照)。構造が崩れていると腰椎や頸椎はたやすく過屈曲し脊髄に張力がかかる。侵害受容器があれば張力のかけすぎで痛みが出るので防御姿勢をとれるだろう。しかし、侵害受容器がないため、脊髄に張力がかかる姿勢を長時間とったとしても本人は脊髄の微小な損傷を認識できない。これが臨床的に様々な問題を引き起こす。知らぬ間に損傷した神経は中枢感作を作り出す。しかし、脊髄のMRIを撮影しても、圧迫の所見はどこにもない。よって異常がないのに痛みや不定愁訴を訴える→精神異常、と診断してしまう医師がほとんどなのである。これらの患者に生活指導をし、中枢感作を治療すれば、精神科医は職を失うのではなかろうか。それほど誤診されていると考える(個人的な意見)。暴露時間を疼痛の概念に新たに加える

痛みを生じることのない一定の姿勢でさえ、長時間その姿勢を保持していると痛みが出現する。つまり暴露時間が長ければ閾値以下のストレスでも組織の損傷を引き起こし、それが発端となって痛みを生じさせる。暴露時間の概念は医師にも患者にもないため両者に新たな教育をしていく必要がある。3分の歩行なら問題ないが30分の歩行では暴露になるという概念。30分の猫背では問題ないが1時間の猫背では組織を損傷するという概念。これらを両者に教育すれば「新たな病識」が生まれる。暴露実験

疼痛には病識がない場合が非常に多い(何度もいうが医師も患者も両者ともにない)。病識がないものに治療法もない。私は暴露時間について病識を持つためにしばしば自分の体を用いて実験を繰り返してきた。たとえば頚椎の最大屈曲を10分持続させるとどうなるか? 肘を1時間曲げているとどうなるか?などである。それによると、たとえば頚椎の最大屈曲実験では、疼痛が遅発性(半日後)に生じたり、耳鳴りが発生したり、悪心、発汗など自律神経失調症様の症状が出るなど多種多様であることがわかった(自分の体での実験)。エビデンスは低いが臨床的には「誠意をもって暴露時間と症状に因果関係あり」と宣言しておく。これまで医者はXPやMRIなどで異常がなかったり、診察時に徒手検査などで異常がなかったりした場合は「異常なし」としてきた悪しき慣習があった。しかし、暴露時間の長さによる症状の発現ではこれまでのすべての診断学的考察をすりぬけてしまえる。つまり現医学では「全てシロ」となってしまえる。しかしながら依然として症状は存在するわけであり、誠意をもって診断治療を進めるのであれば暴露時間の概念を持たざるを得ない。暴露しても可逆的であれば問題はないが、不可逆的な損傷があると臨床現場ではごたごたの問題が起こする。「器質学的な証拠もなく症状が固定」→「心因性」という大誤解を生むからである。

暴露時間が長いことによって起こる様々な症状は、どんなに診断機器の画像技術が向上してもいっさいの異常所見が出ないことが特徴的である。臨床疼痛学は「これまでどんな検査をしても異常なしとされてきた様々な苦痛症状」の原因を追究するための新たな概念である。特に侵害受容器が存在しない脊髄内での長時間の無理な張力の暴露が今後の疼痛学、脊椎学の謎を解明する鍵となる。

蓄積損傷

侵害受容器の閾値よりも小さなストレスを長時間暴露することで組織が炎症を起こすことを蓄積疼痛と定義することにする。小さなストレスが長時間加わったことにより局所の阻血を起こし、これが引き金となって炎症が起こり、疼痛メディエーター(化学物質)が生成、そして疼痛閾値が低下して痛みも出現するようになる。蓄積損傷は本人に秒式がないことがほとんどである。よって医学的にも原因不明とされる。どんなに健常な人でもストレスの長時間の暴露では必ず組織の損傷が起こるものであり、たとえば少しきつめの輪ゴムを腕にはめているということでさえ、それを1時間以上行っていると皮膚や皮下組織が炎症を起こす。ただし、組織に炎症が起こる暴露時間には個体差があり、高齢者か若者か?男性か女性か?合併疾患のあるなし、遺伝的素因、自己抗体の過敏性などによってその差は非常に大きい。つまり組織の構造的な脆弱性が蓄積損傷にもっとも強い影響を与える。逆にいえば、生まれつきの構造的な脆弱性を持つ肉体が存在していたとしても、暴露時間が短いなら症状は出ない。さらに構造的に全く異常のない肉体であったとしても程度を外れた長時間の暴露であれば症状が出現する。つまり、蓄積損傷は肉体の健常・異常では診断をつけることが全く不可能である。さらにほぼすべての医学的検査にひっかかることがない。

そうやって生じる疼痛があることを考えながら今後は診断に向かってほしいと多くの医師たちに願うところである。蓄積損傷は今までのすべての医学的診断価値を空虚化する。そして意外にも多い。症状があっても原因は暴露時間であり、すべてのありとあらゆる検査で出ない損傷が日常茶飯事に存在していることを考えるのが臨床疼痛学のスタート地点である。

蓄積損傷の特徴

蓄積損傷の定義は侵害受容器の閾値よりも低いストレスを長時間暴露することによる組織損傷(炎症)であるが、実際に臨床的に問題となるのは組織といってもそれが神経組織となると極めて臨床症状が複雑化する。なぜならば神経の損傷が起これば中枢感作状態となり、多種多様な痛みが発生するからである。本人には自覚がなく、そして画像診断や血液検査には一切異常が出ない。にもかかわらず多彩な症状が出るわけであるから、精神異常と診断されることになる。こういうことが脊髄視床路や錐体路など、脊髄や延髄・脳幹で起これば、現医学では発見することも診断することも全くお手上げになる。私はこの10年間、実はこうした脊髄・延髄・脳幹の蓄積損傷のことを必死に研究してきた。脳幹・延髄・脊髄の蓄積損傷は脊椎のアライメントの悪さと密接な関係があると推測される。そこに自己抗体の過敏性や何かのアレルギー(薬剤過敏性)などが加われば、あり得ないほど些細なきっかけで蓄積損傷が発生する。たとえば脊椎の破格などが存在し、アライメントが悪ければ普通に日常生活をするだけで神経組織への悪条件を暴露してしまうことになる。生きて生活をすることが暴露であり、場合によっては睡眠が、枕の高さが長時間暴露の原因となる。例えば仰臥位で寝るだけで、脊椎のアライメントが悪い者は悪条件を長時間暴露することになる。猫背の高齢者は病院のベッドに仰臥位で寝かされただけで蓄積損傷が発症することになる。脊椎の脆弱性がある者は1時間の暴露時間でも神経組織に不可逆な変化を起こすこともあるだろう。

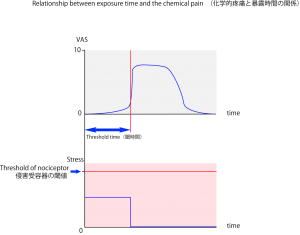

※この図は侵害受容器の閾値より小さいストレスを一定以上加えると、組織が損傷して疼痛メディエーターを生産し、強い痛みが出現。その後ストレスを取り除いても炎症が治まるまで時間差が生じ、一定期間痛みが続くことを示している。

※この図は侵害受容器の閾値より小さいストレスを一定以上加えると、組織が損傷して疼痛メディエーターを生産し、強い痛みが出現。その後ストレスを取り除いても炎症が治まるまで時間差が生じ、一定期間痛みが続くことを示している。

この図のような侵害受容器の閾値を超えないストレスを長時間暴露して生じる様々な病気を考えることで今まで不明とされてきた病気の病態生理を解明していける。例えば突発性難聴は、原因不明だが、私は原因を内耳神経核の血行不良の長時間暴露(蓄積損傷)と考えている。頸髄を長時間緊張させたせいで血行不良が起こり、それを繰り返すことで内耳神経核自体が不可逆な破損を起こすと。原因を患者が自覚することはない。ストレスは侵害受容器の閾値以下であるから、肉体が原因を感じ取ることはない。もちろん、健常な人が長時間、下を向いて作業しても何も起こらない。しかしながら頸椎に形態異常(たとえば頚椎縦弯症)がある人が下を向くことを長時間毎日行っていると、上のような原理で突発性難聴が起こりうる。生体がストレスに対して脆弱だからである。

もちろん、脆弱な生体を持つ者も、長時間の暴露をしなければ症状は発現しない。よって検査では何をやっても「異常なし」としか出ない。だから突発性難聴は原因不明と言われたままとなる。このように暴露時間と脊椎脆弱性を関連付けて疼痛が起こることを考えることではじめて脊柱側弯症、ストレートネック、二分脊椎、移行椎などの臨床意義を研究する契機が出来たのである。それが脊髄・脊椎不適合症候群と私が名づけたものである。その後、私の研究は脊髄から延髄・脳幹へと移り、脊髄視神経炎や脊髄変性症、ALSへと駒を進めていくことになった。

悪条件の暴露時間と病態の考え方

数分以内の暴露時間で神経に不可逆性の(数日以内に元に戻らない)変性が生じるのであれば、それは蓄積損傷ではない。少ない暴露時間で組織が損傷するのであれば、それは十分すぎるほど閾値を越えたストレスであり、原因となる形態学的な異常もMRIなどで瞬時に見てとれるはずである。閾値を超えない軽微なストレスの長時間暴露が化学的疼痛の定義であるから、逆に言うと、蓄積損傷では「明らかな画像所見がない」ことが必要条件となる。椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症、椎間孔の狭窄などの所見があれば蓄積損傷には分類しないのが普通である。画像所見が乏しいにもかかわらず、強い症状がある場合、そこには根本的な脊椎の脆弱性と、蓄積損傷が潜在的に存在しているとみなし診断を進めていくことで症状を起こす病態を考えられるようになる。この考え方は、これまで不明とされていた脊椎の病態生理を飛躍的に解明させる。現在も脊椎外科で社会問題となっているのは、蓄積損傷による発病であるのに手術を行い、そして余計にひどくさせてしまう例が少なくないところである。彼らがそれを社会問題とみなさないことは昔からの慣例であるが、みなさない限り脊椎外科学が進歩しない。

火のないところに煙がたちこめる蓄積損傷

まず、痛みや炎症は全く原因のないところ(ストレスも刺激もない場所)に起こることを知っておくこと。その仕組みは軸策反射や根反射という概念で神経生理学的に説明できる。軸策反射は軸策の分岐を逆行性に伝わり、末梢の損傷部位とは別の部分に炎症を引き起こす興味深い病態である。求心性の末梢神経が遠心性に疼痛メディエーターを分泌する機能があることを知っておくことでこれまで不可解とされた痛みの原因推測が非常にしやすくなった。指を怪我したのに上腕が痛くなるなどということが「不思議ではない」と診断できる医者になれる。つまり、火のないところに痛みを起こす能力が、末梢神経に存在していることを認識しておきたい。しかしながら全く何もないところに軸策反射や根反射が起こるわけではないと考えるのが臨床医学者である(基礎医学者は全体を通した疼痛の関連に興味を示さない)。軸策反射や根反射は感作された神経にのみ起こると考えるのが妥当ではないだろうか。感作の意味がわからない方は「中枢感作について理解を深める」を参照のこと。中枢感作が起こるには、組織学的に神経細胞が損傷(炎症)を起こしているなどの理由が必ず存在するはずである(中枢感作は炎症ではないと公言している者もいるので無視する)。しかしながらMRIを撮影したところで組織レベルの損傷を診断できない。よって中枢感作がなぜ起こっているのか?は「神のみぞ知る」という現状である。私はそこに暴露時間の概念を与え、中枢感作の起こりやすさを形態学的に証明する方法を模索したのである。そのために人体の重心を測定したり、骨盤の傾きを調べる方法を開発したり、脊椎の奇形を調べたりすることになる。まだ、研究は途中である。

生体脆弱性は脊椎脆弱性

臨床疼痛学は疼痛だけを治療目的にしていない。中枢感作を絶対的にしっかりとらえようとする考え方である。中枢感作が起これば、痛みもさることながら、血圧の上昇、ホルモンバランスの崩壊、自律神経の不調による消化器症状、不眠症、めまい、耳鳴り、過活動性膀胱なども起こる。というのも、神経が警報を鳴らすとき、それは痛みだけではないからだ。戦闘態勢をとらせるために交感神経も興奮させ、その結果様々な血行不良を各地に起こす。それが長時間になれば新たな場所(たとえば脳幹や延髄)に蓄積損傷を起こす。これらの病態や治療法は現医学で確立されていない。つまり中枢感作を研究することは前人未到の未知の医学にトライしていくことである。前人未到であるからこの文章には参考文献がほとんどない。この分野の治療において他人の文献はほとんど意味をなさないため引用などしない。さて、中枢感作とは脳・脊髄・末梢神経系の不具合であるから、その代表として脊椎を研究することになる。脊椎の研究とは頸椎・胸椎・腰椎・仙椎の研究を示すと万人が考えているが、それが間違いであることは100年後には証明されるだろう。なぜなら脊髄が下方に引っ張られると、その張力は脳幹にも及ぶわけだから、脊髄だけの問題ではない。脊椎が悪ければ脳幹にも延髄・小脳にも障害を起こすということは、私にとっては当たり前の理論だが、世間に広く認識されるには100年かかるとみている。よって不明とされている視神経脊髄症、ALS、脊髄空洞症などは私の頭の中では病態整理が出来上がっている。

生まれつき脊椎が脆弱な者が存在するが、彼らは脳幹にも脆弱性を持つことになる。さて、そういう視点で画像を見るようになってはじめていろんなことに気づくようになる。脊椎のバランスを崩す先天的な異常の数々が見えてくる。今まで他の医師たちが「異常なし」としてきたXPが実は異常だらけであることが見えてくる。見えてくるとはすなわち診断技術が確立されていくという意味である。私は当初、「まずは正常者のXPを集めよう」としたところ、整形外科に来る患者にはほとんど完全な正常者がまず見当たらないのである。それはまるで世界中から顔のパーツが完璧に整った美人を探すような作業に似ている。すべて完璧な形態を持つ腰椎の写真は皆無に近いことに気づいたのだ。

私は関節の向いている方向や、椎体自体の形、そして角度、重心からの位置、高さなどの異常が瞬時にわかる。それは数え切れないほどのXPを計測してきたからである。分離症やすべり症、変性や椎間板の狭小化は見れば誰にでもわかるが、角度や形、軸の異常は整形外科医にも読めない。その理由は、たとえば軸異常を読むためには重心から調べる必要があり、世界中の整形外科医が重心を読むようなXPの撮影の仕方をそもそもしていないからだ。私は脊椎の全体を通して腰椎を調べるということをすると同時に、図らずして様々な異常が読めるようになった。

自慢したいわけではない。そうした特殊な計測をしているうちに、たとえば不眠症を訴える者の頚椎のアライメントが悪いことや、月経困難症を訴える女性の腰椎に先天異常があることなど、次々と不定愁訴と脊椎の異常を関連付けて読むことができるようになった。児童が手足の不可解な痛みを訴えて整形に来院した場合、私は手足のXPは一切撮影せず、母親を説得して全脊椎のXPを撮影する。すると必ず腰仙部には先天異常があり、腰椎だけでなく頸椎・胸椎のアライメント異常も判明する。

成長痛を訴える児童に、詳しく診察すると、小学生の低学年からすでに肩こりが始り、めまいや頭痛がよくあり、時に耳が遠くなり短時間の突発性難聴を繰り返し、耳鳴りも起こることがあり、ホットフラッシュや発汗異常などの自律神経失調様症状、そして貧血で倒れることも多いことをかなりの割合で聞きだせるのである。彼らは少しの運動で痛みが出やすく、私はこれを生体脆弱性と呼び、脊椎の脆弱性に原因があると考察している。脊椎は運動器への神経だけではなく、自律神経も通っているので内臓の機能も脊椎の脆弱性によって異変を来す。つまりこれが生体脆弱性=脊椎脆気弱性と考えるに至った理由である。

疼痛に限らず、多くの原因不明の体の不調は脊椎が関係していると私は予測している。言い換えると、内科・婦人科・耳鼻科・泌尿器科…など様々な科で不定愁訴と受け取られている疾患が、その原因が脊椎である可能性が高いと私は見ている。そして最大の誤診は精神科である。精神科疾患はこうした脊椎異常が引き金で起こっており、これを取り除けば精神症状も治るのである(詳細はブログ参)。もちろん推論で済ませるつもりはない。きちんと治療し、データをとって証拠を提示する予定である。そのためには症例を全国から集めなければならず、症例をあつめるためには自ら開業し宣伝しなければならない。私がもっとも嫌う宣伝をしなければ、研究は進まない。何せ私の研究は他科の医師たちのプライドを傷つけるものばかりであるので、まともに大学病院では研究させてもらえない。前途多難であるが私はやることをやるだけのことである。

基礎研究者ですが、痛みをなくしたいという気持ちあります。ただ理論的になってしまっているのは否定しません。でも原因不明の右半身の疼痛を持ってから、ますます基礎研究が臨床へ繋がればよいと思い研究しています。あくまでも基礎なので直結は出来ません。我々の出すデータが臨床の先生方の研究や治療法開発の考え方のベースになれば、つまりデータベース的に利用して頂けることを私は目指しています。

ここまでは、研究者として述べておきたい意見です。基礎研究者でも治療者と対立する者ばかりではない事を(おそらくはご存じで、極論を述べておられるのかな、と思いますが)お伝えしたくなりコメントさせて頂きました。また別のところで、一患者として先生のお話をお聞きさせて頂きたいと思っております。よろしくお願いいたします。

ぜひいろいろ教えて下さい。私は疼痛を臨床的に真摯に研究する者として、ネット上でみかけた基礎医学者(もどき)に問い合わせたのですが、例外なくバカにされて終わりでした。「あなたは言葉の定義さえわかっていない」とよく言われました。定義自体が不完全であることを考えない者たちが多いことに怒りと落胆を覚えたものです。私が痛み治療に全力を尽くしますので、いろいろと新知見を教えて下さい。